国試9科目と応用力試験の対策ポイントがわかる!!

科目別攻略法

臨床・栄養学系の攻略法その① 2・7章

まずは国家試験の中核となる臨床・栄養学系の4 つの科目について解説します.

これらの章を攻略するポイントは,「関連している章を意識して勉強すること」です.

2章と4章を学ぶと人体の構造や機能,栄養素の代謝をしっかりと学ぶことができるので,5,7 章を学ぶための土台がしっかりと作ることができます.

2章と4章は本記事,5・7章はこちらの記事で解説します.

2章:人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

ポイント1:“ 正常な” 人体の構造と機能を理解しよう

2 章で出題される問題は,生化学や解剖学,生理学といった基礎的な内容がその大部分を占めます.

これらは,「“ 正常な” 人体の構造と機能」といえます.

それ以外の問題では「疾病の成り立ち」が問われています.

疾病という“ 異常な” 状態や,なぜこの治療法を行うのかなどを理解するためにも,

まずは人体の正常な状態をしっかりと理解しましょう!

ポイント2:臨床栄養学を意識して勉強しよう

「疾病の成り立ち」では,病態や診断,治療までが問われますが,7 章の臨床栄養学では,同じ疾患でも栄養ケアについて問われます.

科目が違うからといって別々に勉強するのではなく,

「原因はこれで,病態はこう.治療にはこの薬を使うから,栄養管理の面で気をつけるべきことは…」

とつながりを意識して勉強するとよいでしょう.

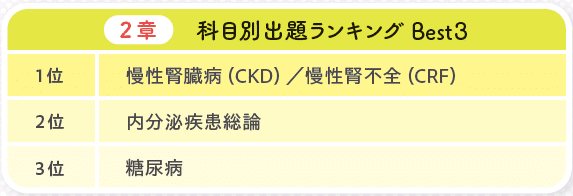

▼科目別出題ランキング Best3

4 章:基礎栄養学

ポイント1:栄養素ごとの知識を整理しよう

4 章では,消化・吸収,代謝といった生理学・生化学的な内容が,「栄養素」を主題にした問題として問われます.

エネルギー産生栄養素,ビタミン,ミネラルなどの主要な栄養素について,知識を整理しておくことが重要です.

「人体」を中心とした2 章の視点とは異なります.

どちらかを優先するのではなく,同時に確認していくことがおすすめです.

ポイント2:複雑な代謝の流れは,図に描いて整理してみよう

国試で問われる代謝の問題は,複雑だと感じる人が多いことでしょう.

過去問などで問われた選択肢の内容を覚えようとしても,文字だけだとなかなか覚えられません.

そんなときは,図に描いて整理してみるのがおすすめです.

教科書や参考書にはすでに図として載っていますが,自分で実際に描いてみることで,

一方向の反応だけではなく相互に作用している栄養素・物質などに気づくことができます.

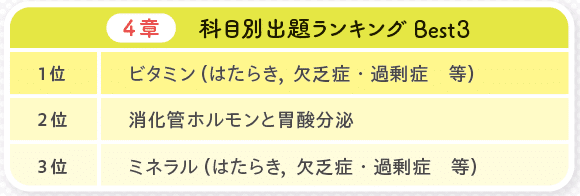

▼科目別出題ランキング Best3

いかがでしたか?他の科目の対策方法も合わせてチェックしてみてくださいね。